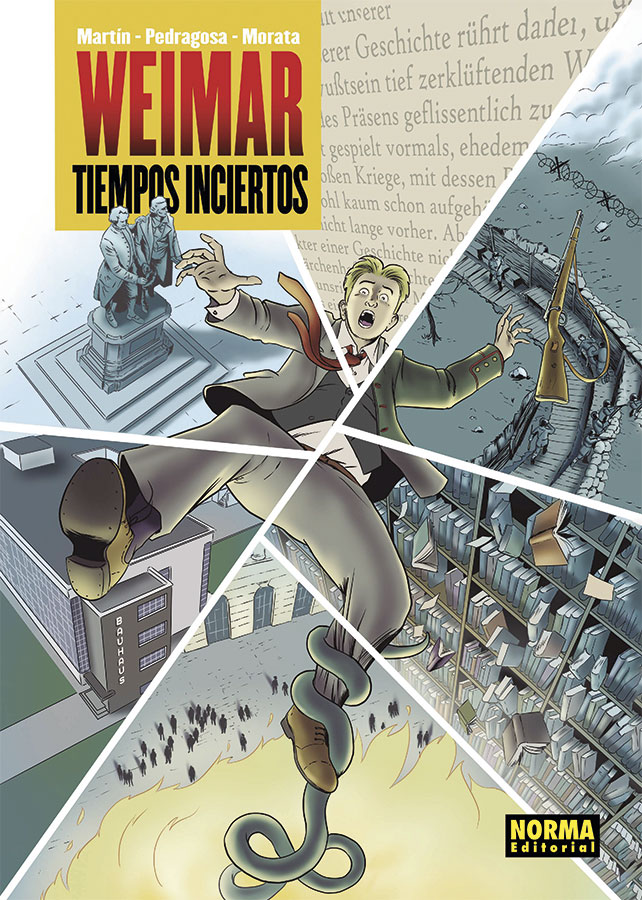

Nos encontramos ante la peculiaridad de un cómic creado a seis manos por autores con perfiles profesionales que van de un arquitecto y filósofo, un profesor e investigador, a un músico y dibujante. Se trata de «Weimar. Tiempos inciertos», de Txuss Martin, Pau Pedragosa y Rafael Morata, publicado por Norma Editorial. Una obra ambiciosa que abarca con profundidad muchas cuestiones sociales, científicas, filosóficas y morales de hace un siglo, muchas de ellas vigentes en nuestros días. Entrevistamos a sus autores para descubrir qué les ha fascinado de la República de Weimar (1918-1933), así cómo, el trabajo realizado hasta su transformación a cómic.

Lo que inicialmente iba a ser una guía para la exposición «Tiempos inciertos. Alemania entre guerras» que explora el florecimiento cultural e intelectual de la República de Weimar, y que actualmente está recorriendo los espacios expositivos de CaixaForum del país, ha terminado transformándose en este imponente cómic con identidad propia.

Ya puedes leer nuestra reseña de «Weimar. Tiempos inciertos» en Underbrain Mgz.

A continuación, la entrevista que realizamos a los autores durante su paso por las oficinas de Norma Editorial, disponible en vídeo junto con su transcripción.

Para alguien que no sepa de qué va «Weimar. Tiempos inciertos», ¿podríais explicarnos de qué trata y/o qué puede esperar encontrar el futuro lector?

Txuss Martin: Se trata de un intento de unir ensayo y narración para hablar sobre una de las épocas más conflictivas, pero a la vez más creativas de la historia de humanidad. Weimar representa una transición entre el mundo de ayer, el mundo del antiguo régimen anterior a la Primera Guerra Mundial, y el mundo en el que hemos vivido hasta ahora.

¿Por qué la elección de la novela «La montaña mágica» de Thomas Mann, cuya obra tiene gran importancia dentro del cómic como punto de partida, a pesar de que los hechos narrados en el cómic transcurren después?

Pau Pedragosa: Thomas Mann mismo es un protagonista. No es un protagonista en primer plano pero sí que está en el fondo. Fluye por debajo de toda la narración ¿Por qué Thomas Man y «La montaña mágica»? Pues porque la empezó a escribir en 1919, se publicó en 1924 y en el año 1929 ganó el premio Nobel de literatura.

Esta novela para el escritor le permitió hacer una automeditación sobre sobre sí mismo, sobre quién era. Porque él había sostenido antes y durante la Primera Guerra Mundial unas creencias políticas y nacionalistas militaristas autoritarias. Y cuando empezó la República de Weimar tuvo que reflexionar sobre sí mismo y cambió estas creencias y acabó apoyando la democracia, el cosmopolitanismo, la libertad, los derechos etcétera. Es una novela de autoformación.

¿Qué os fascina de la época de la República de Weimar que habéis querido retratarlo en la obra?

Rafael Morata: Es una época muy creativa donde hubo grandes avances en todos los planos humanos: social, científico, artístico,… Grandes avances de los que todavía recibimos los frutos, empezaron entonces. Pensemos en la física cuántica, en el congreso de Solvay en el veintipico. El 27 estaba ya Einstein a la greña con los físicos cuánticos discutiendo el principio de incertidumbre, cómo la relatividad de Einstein y la cuántica todavía no han llegado a encontrarse, todavía estamos en todos los debates artísticos sobre la destrucción de las estructuras clásicas, el centro tonal en la música…

Todos los los cánones, digamos estéticos clásicos, se vinieron abajo ya en Weimar. Socialmente la irrupción de una democracia después de un régimen imperialista y la consecución de libertades que comporta, creó al mismo tiempo un montón de miedos a la población que no sabía qué hacer con esa libertad. Algunos se refugiaron en tesis ultras de extrema derecha, buscaron líderes que les dieran esa seguridad más autoritaria. En cierta manera, es como un pequeño resumen de lo que nos vamos encontrar durante el siglo XX.

El cómic refleja cómo en esa época entre guerras surgieron los mayores avances filósofos, teóricos, artísticos y más.. ¿a qué creéis que es debido?

TM: Hay una idea de que el conflicto genera creatividad, es una idea que existe. Comentábamos antes (en otra entrevista) que hay una película de Orson Welles, «El tercer hombre» donde hablan dos personajes y uno dice: en Italia, durante el siglo XV había un conflicto continuo, los políticos asesinaban, se envenenaban, se apuñalaban y en cambio esta época dio el Renacimiento italiano. Una época de enorme creatividad artística literaria, cultural en general y, en cambio, en Suiza que nunca ha habido conflictos de gran envergadura, pues su gran aportación cultural ha sido el reloj de cuco.

Entonces, esta idea de que el conflicto y de que la incerteza genera creatividad, creemos que es en parte responsable de que las cosas fueran así. También Alemania acabó destruida, acabó sin identidad o una identidad que ya no podía seguir manteniendo. Se buscaba a sí misma y eso fomentó bastante la invención de nuevos caminos y nuevos mundos. Realmente, como decía Rafael, gran cantidad de los debates que, incluso hoy en día hay en muchos dominios, empezaron entonces. Pues Weimar es una época muy creativa, quizás por todo el conflicto que había también por ahí debajo. Gente que ha pasado a la historia como Heisenberg, un físico muy importante, pues ha explicado en sus memorias que pasó hambre, muchísima hambre, y mientras pasaba hambre, ha generado una las teorías científicas más potentes que, aún hoy en día, transforma la realidad.

¿Qué dificultades habéis encontrado a la hora de utilizar en el cómic tanto narrativamente, como gráficamente, personajes, lugares y hechos reales?

RM: Ahí hicimos mucho fact checking hasta el punto que hay un capítulo en el que Hans llega a la biblioteca de Warburg y llega un año, año y medio antes de que se inaugure la biblioteca, que es la puerta de al lado de donde vivía. Ahí dijimos: Bueno, ¿qué hacemos? Nos lo inventamos… No, porque si alguien lo mira. Bueno, pues lo usas para tu favor, usas ese obstáculo a tu favor. Usaremos la inauguración de la biblioteca nueva, al cabo de un tiempo, que ya esté empapado del ambiente de Hamburgo y de las tesis filosóficas de su nuevo mentor. Que es la segunda parte con Cassirer. Utilizas a tu favor esas pequeñas limitaciones, por lo demás, si algún sitio no está del todo documentado que esto hubiera pasado, que estos dos se conocieran, pero si no está documentado: ahí tienes un cierto margen.

TM: ¿Qué es realidad, qué es ficción? hay muchísima realidad, hay hechos, digamos históricos, comprobados, pero también queremos que haya un poco confusión. Porque, un poco queremos que el espíritu de la época, del mundo de hoy, el mundo de la postmodernidad, siempre ha enfatizado mucho esa idea de la visión poliédrica de la realidad, que cada uno tiene su punto de vista, por ejemplo, siempre se ha hablado de que la opinión del autor sobre su propio libro es tan válida como la que puede tener el señor que se lo lee. Porque si tú quieres decir, no sé qué, pero a mí lo que me dice es otra cosa, pues mi opinión es tan buena como la tuya. Entonces es un poco esa idea de ¿qué es ficción y realidad?, es como un continuo y es difícil poner la frontera ahí.

RM: Pero ahí, en el relato, Hans ya dice que ese es su relato y la cosa queda ahí, ambigua, precisamente por eso, porque es un relato de una persona que irrumpe en el lecho de muerte de Thomas Man, no sabes quién es ese tipo, si es un fantasma, si se lo ha inventado. No sabes quién es Hans. En el fondo la historia, como dice Txuss, está muy documentada, pero un margen para la licencia literaria sí que hay para el relato personal del protagonista.

TM: Hay una cosa interesante de Thomas Mann. Recibió en su vida unas cuantas denuncias de personajes de la vida real que lo acusaban de haber utilizado su vida para para sus novelas. Entonces esta idea de que el escritor se basa en la realidad para generar su mundo de ficción, entonces, un poco esa idea también está. La idea de que el escritor pues puede utilizar la realidad, pero no tiene porqué ajustarse a la realidad. Estas ideas están todas presentes, un poco. No creo que sea explícitamente o quizás sí, pero en realidad, está de fondo siempre. Esa idea de la de la confusión entre realidad y ficción.

En la obra se retrata la escuela Bauhaus y su confrontación con la sociedad hasta transformar el arte en algo más cercano, ¿Qué nos queda de esa mentalidad?

TM: Mira, la Bauhaus cuando surge es la unión de una escuela de arte con una escuela de artesanía. Entonces, como que eran lenguajes que eran muy diferentes y la gente ¿Cómo vas a unir las dos cosas? Pues se unieron y surgió algo nuevo y hoy en día pues el diseño se puede considerar que tiene cierto elemento artístico. Entonces, cuando, por ejemplo, hay debates del estilo: es que lo que hace la Inteligencia artificial no es arte, o esto no puede ser arte, o no sé qué… Pues cuando piensas en formatos tan diferentes, si pueden unirse o no, el espíritu es el mismo un poco, si lo piensas. Es la idea esa de generar un mundo nuevo donde cosas que antes se veían separadas, ahora pueden estar juntas. Entonces, en Weimar pasa en muchísimos aspectos de la vida, hay como fronteras que estaban como muy claras en el mundo de ayer, que se se diluyen.

PP: La Bauhaus intentó unir y lo logró durante unos años: arte y técnica. El arte «burgués», si se quiere decir así, el pintor autónomo con la técnica. La técnica de construcción, la técnica de materiales, la técnica Industrial… cuando consiguió este equilibrio, que es la época dorada de la Bauhaus, fue cuando floreció el diseño Industrial. Todos tenemos desde entonces, a través de Ikea, diseño Industrial en casa y en todas partes. Esto fue un invento de la Bauhaus.

Este equilibrio se rompió y en la última fase de la Bauhaus se ignoró el arte, se arrinconó, los grandes artistas que estaban enseñando en la Bauhaus se fueron marchando poco a poco y solo quedó un planteamiento técnico, el puro cálculo, cálculo para construir, es decir, se perdió el equilibrio con la técnica. ¿Cómo lo podemos traducir a hoy?, por ejemplo se plantea con la inteligencia Artificial, ¿se puede hacer arte? ¿La IA puede hacer arte?, entonces se diría, está aquí podemos aprender de la Bauhaus, y diríamos que no. La IA hará sus cosas, pero no será arte en el sentido en que al menos, como se ha concebido el arte hasta hoy, que se considera arte que es cuando un individuo humano crea, tiene su libertad y crea. Este planteamiento desplazado de una época a otra, pues muestra este paralelismo.

Esto iba a ser una guía para la exposición «Tiempos Inciertos. Alemania entre guerras» sin embargo…

TM: Esto empezó siendo una idea de que se quería poner imagen a un contenido, digamos ensayístico, pero para eso había que hacer una narración y la narración cobró tanta entidad… bueno, no queremos decir nunca que la narración está por encima del contenido, sino que el reto siempre fue mantener el equilibrio entre contenido y narración. Y creo que Rafael en este caso ha hecho un trabajo increíble de aterrizar las ideas intelectuales que habíamos generado (Pau y yo) para la exposición en una historia que se puede leer perfectamente sin tener todo el background.

RM: Si te obsesionas, todo funciona mejor.

En el contexto actual, donde resurgen viejos ideales, ¿creéis que la lectura de «Weimar. Tiempos Inciertos» puede ayudar a los lectores a reflexionar y entender mejor de dónde venimos?

PP: La intención es que sí, que ayude a reflexionar sobre esa época.

TM: O sea, Weimar es una transición del mundo de ayer, que define Stefan Zweig, el mundo anterior a la Primera Guerra Mundial, al mundo de hoy, que es el mundo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que hemos vivido todos nosotros. Y ese momento actual es, como la transición entre el mundo de hoy al mundo de mañana que parece que tenga valores de estilo virtual, el papel que tendrá la Inteligencia artificial… Hay muchos elementos que parece que están cambiando el paradigma, entonces Weimar también representa esto, sería un poco guía para épocas de transición [risas].

PP: Hans siempre se va encontrando con distintas posiciones opuestas entre sí, e intenta conciliar ambas, es decir, mantener el equilibrio entre ambas posiciones, como intentó también hacer el gobierno de la República, mantener el equilibrio entre fuerzas políticas que se oponían a ella y al final se perdió el equilibrio. Entonces sería, cómo no perderlo sería la guía para hoy, porque hoy también estamos con la extrema derecha, con todo, vamos a perder un poco la cabeza así.

RM: El hecho de que esta pregunta que formulas se repita tanto, se nos han planteado tantas veces, que ya indica algo, que hay un runrun ahí en el que se están viendo paralelismos muy inquietantes en la historia.