Veréis, la vida es como una bicicleta. Sí, me voy a permitir el lujo de que esta lección sea un capítulo en el diario de Forrest Gump. Denunciadme.

Volviendo a la bicicleta, no me refiero a que la vida sea como montar en bicicleta, eso es una chorrada porque vendría a ser que vivir no se olvida. Que se te puede olvidar, pero entonces es que eres una corbata al que sólo le importa el dinero. De nuevo me voy del tema, lo que quiero decir es que la vida es la bicicleta en sí. Para poder conducir tu vida, necesitas pedalear, impulsarte, usar la inercia de tus propios movimientos y acciones para hacer que se mueva. ¿Sabéis quién no sabía esto? Roger. Pero esto no tiene nada que ver con que Roger haya hecho unas decisiones bastante reprochables en la vida, ese tema ya lo tocaremos otro día. Esto va literalmente de una bicicleta.

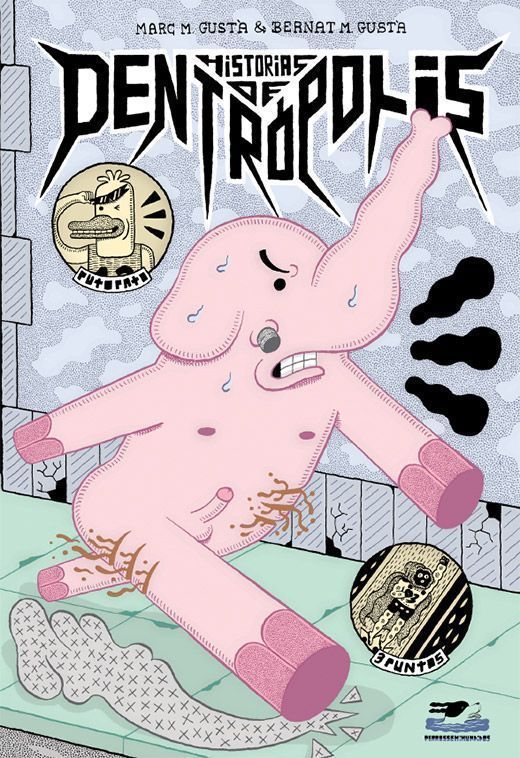

Cuando era jóveno y alocado, Roger tenía una bicicleta. No era una bicicleta especial, de hecho, era bastante normalita, pero a Roger le gustaba. Era su bici, su vehículo de machote. Sin flecos, sin cesta, y con cosicas de esas que se enganchan a los radios que te dejan ciego cuando les da el sol. Una bicicleta, hostia. Recorría su pueblo a la velocidad del rayo; subía las cuestas como si llevara petardos en el culo y las bajaba como si se hubiera empachado a jalapeños. Pero lo que más le gustaba, sin duda alguna, era andar sin pedales, con el propio impulso del manillar. Era muy bueno, osea, realmente bueno. ¡Era cojonudo! Era como ver el nacimiento de un elefante por primera vez. La gente se paraba para hacerle fotos; los camioneros llevaban estampitas suyas en la cabina de su camión y las prostitutas que gobernaban el pueblecito le invitaban a batidos y le hacían carantoñas que a Roger le incomodaban. Después de todo, sólo tenía diecisiete años. Pobre Roger.

Total, que un día, cegado por su triunfal capacidad para desafiar a la física encima de su “dos ruedas”, se propuso recorrer la carretera que cruzaba el pueblo de principio a fin con una sola pedalada, la inercia del manillar, y la gracia divina que San Cucufato le había otorgado por ser un fiel devoto a su causa de atar nudos a los trapos. Se preparó física y mentalmente para semejante tarea, con ello me refiero a que desayunó lo que un panda come durante un año y llamó a sus amigos para que fueran testigos del éxito que estaba a punto de suceder. Se situó a la entrada del pueblo, al lado del cartel y fijó la vista en el horizonte, justo donde se veía el cartel que indicaba la salida. Respiró profundamente. Dio la primera pedalada, calculada hasta el último milímetro, lo suficientemente fuerte para que le otorgara una ventaja de dos metros. Rápidamente comenzó a mover el manillar hacia un lado y hacia el otro. En su cabeza todo funcionaba perfectamente, poco a poco la bici iba ganando velocidad. Estaba claro. Si su amigo había sido capaz de inventar la máquina de energía infinita en un examen suspenso de física, él podía recorrerse casi un kilómetro en línea recta con una pedalada y el poder del amor. Bien, pues no. Cuando llevaba casi un cuarto del recorrido, le entró pereza; decidió que no iba a mover el manillar. Más bien, decidió que iba a dejar de moverlo al mismo ritmo y amplitud. Poco a poco, la bicicleta fue perdiendo velocidad hasta que, irremediablemente, perdió contra la física e inició un viaje sin retorno al suelo. Y con ella, Roger.

¿Y se cayó? ¡Claro que se cayó! Pero no fue una caída normal y corriente. La bicicleta acabó encima de él, su pierna atravesando los radios de la rueda delantera y sus manos aun sujetando el manillar. ¡Se había atropellado a sí mismo! Avergonzado y humillado por su propia pereza, Roger regresó a casa a pie, con la maltrecha bicicleta acompañando a un lado. La encerró en el garaje y se prometió que jamás volvería a desafiar a los dioses.

Ese día Roger aprendió una valiosa lección. Lo que la bici nos da, la bici nos lo quita.

Años más tarde, descubrió la auténtica verdad sobre su fracaso, debió de sacarse la cabeza del culo. Rescató la bicicleta olvidada y mugrienta y repitió la operación. No había público, era temprano, los camioneros ya se habían puesto en marcha y las prostitutas adecentaban sus burdeles tras una noche de trabajo. Roger montó en la bici, un poco pequeña por el paso de los años y dio una suave pedalada. Esta vez no paró de mover el manillar, cada vez más rápido, cada vez más enérgico. No llego a la meta, porque, a ver, lo que quería cuesta un huevo y más si llevas años sin practicar. Pero llegó casi al último cuarto del recorrido. Satisfecho con su proeza, sonrió y volvió a casa para ver amanecer desde la ventana.

La vida es como una bicicleta. Da igual las veces que te atropelles a ti mismo con ella. Debes levantarte, dar una pedalada que te inicie el movimiento y no parar nunca de mover el manillar.