El sonido del mecanismo interno del autobús retumbaba en mi cráneo. Se notaba que los tornillos estaban sueltos y oxidados, el polvillo marrón anaranjado navegaba por el pasillo entre los asientos y los zapatos roñosos de la gente. La conductora de poco se enteraba, ya que el tráfico era terrible, y además había mucha niebla por todo. Yo leía mi libro manual de cómo arreglar teléfonos de góndola de los 70s y a la vez apreciaba cómo podía acabar la cosa de mal, pero mi instinto me decía que no pasaba nada. OK. En la séptima parada, en N Avenue 50 con Aldama St un perrito blanco danzarín subió por la puerta trasera mientras algunos pasajeros descendían del auto, y después de olfatear el espacio, saltó a mis piernas. Oh. Yo sorprendida no pude resistirme a la ternura de este animalillo feroz y empecé a acariciarlo. Mi destino se acercaba y cogí con mis brazos al chucho y lo puse dentro de mi bolso. Los dos nos fuimos juntos a caminar por las calles de asfalto mal parido y nos encontramos una bolsa llena de chuches, estampada con una estrella con forma de smiley. ¿Qué será? Nos preguntábamos. Yo tenía mucha hambre y para mí esto era una tentación, pero el perrito me mordisqueaba los dedos en señal de alerta, así que metí la bolsa enigmática en mi bolsillo. Caminamos por Highland Park en nuestro día de niebla y nubes bajas en las acogedoras montañas. No hacía frío ni calor, pero de tanto caminar sudábamos y el aire fresco nos daba en las orejas. Qué agradable. Las tiendas mexicanas pasaban a nuestro lado y decidimos entrar en una para comer helado y empezamos a hablar con el tendero acerca de la bolsa secreta. Todo fue el destino, porque se ve que esa bolsa era de su hijo de once años, al que le encantan los dulces. A veces las cosas son así de simples y mágicas, todo va bien y no tienes por qué darle vueltas a nada y seguir hacia delante en tu paseo armonioso.

Pasaron los días y el perrito se escapó. Quería ser libre, vagar por el mundo como el ser salvaje que es. Se fue al monte, y ahí jugaba con los grandes árboles y comía flores con olor a mantequilla de coco. No echaba de menos ni el MOCA, ni The Broad, ni el LACMA, ni el Natural History Museum of LA. No. ¿Por qué? Pues porque ahí tenía todo lo que quería, todo el arte en su memoria e imaginación, todo su imaginario en su bagaje y ante sus ojos. Y así, pasaba las noches refugiado en las cuevas y tapado por el follaje de las hojas, recordando ese polvo corroído de los tornillos del autobús, y apreciando de verdad quién es importante en su vida perruna. La distancia le enseñó esto, y su corazón se abrió más que nunca, con el mundo entero ante sus negrecillos ojos, y su pelaje azotado por el viento. Y siempre lo había tenido delante, pero esto es lo que pasa con las cortinas.

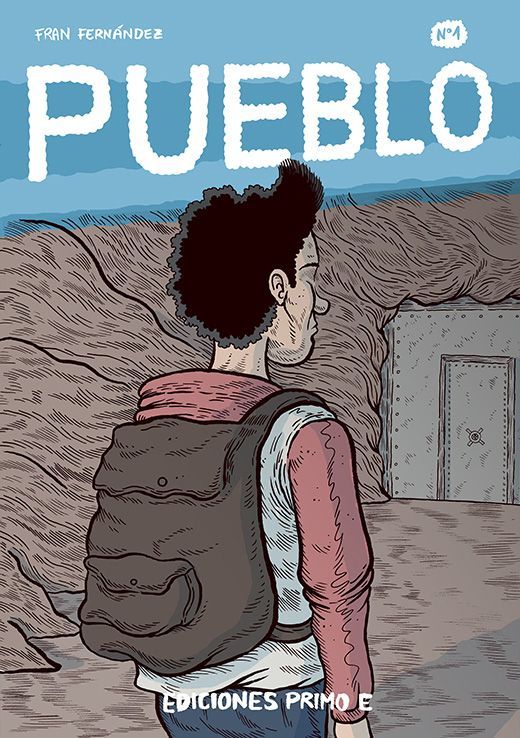

Realismo mágico

Realismo mágico

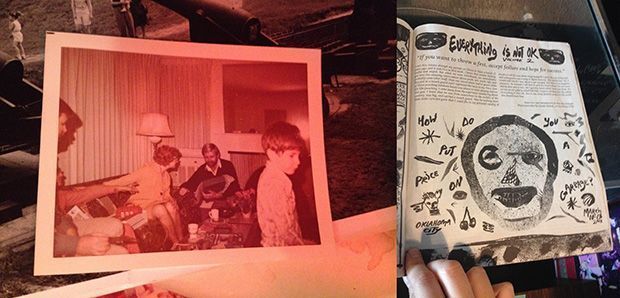

La profundidad de una familia desconocida perdida

La profundidad de una familia desconocida perdida

Highland Park paradise

Highland Park paradise

Conciertos punkis en East 7th

Conciertos punkis en East 7th

Amigos y metal

Amigos y metal

La infancia es eterna

La infancia es eterna